近日,厦门大学物理系王家园副教授课题组在光学超表面领域取得范式级重要进展。研究团队创新性地提出了一种“虚拟偏振元件”(Virtual Polarization Elements, VPEs)框架,其精髓在于:仅利用一片固定的超构表面,即可在远处的自由空间目标平面上,实现对琼斯矩阵的“隔空”操作,这是一种全新的光场“超距”作用(action-at-a-distance)调控新范式 。相关成果以“Virtual polarization elements for spatially programmable Jones matrix transformations on a free-space plane”为题在线发表于光学领域国际顶级期刊《Photonics Research》上(中国科学院一区Top期刊),并入选了“Structured Light:From Nanophotonics to Quantum”特刊。

近年来,光学超表面因其对光的精密调控能力成为研究热点,但无论是传统光学元件还是大多数超表面,其光学功能仍局限于器件所在的物理平面,遵循“局域”或“接触式”作用原理 。为打破这一根本限制,本工作提出了一种全新的“超距”光场调控范式 (action-at-a-distance polarization control)。

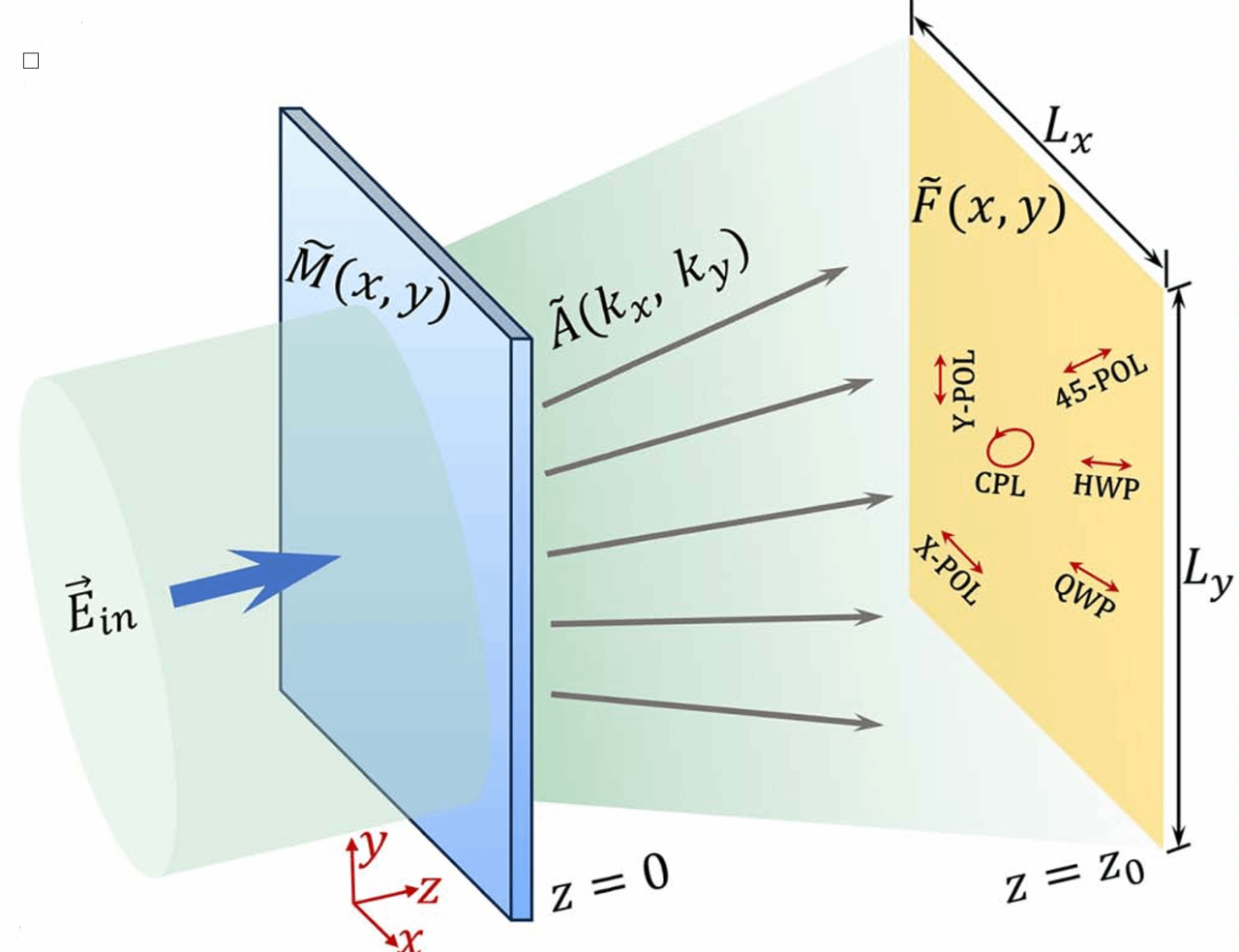

该方法的设计思想基于“高维平面波叠加”框架:一片位于调制平面(z=0)的固定超构表面,通过对光场进行全局重塑,将光分解为一系列携带不同琼斯矩阵权重的高维平面波。这些平面波在后续的自由空间传播中,能够在远端的、无任何实体接触的目标平面(z=z0)上相干叠加,从而“隔空”重构出预设的琼斯矩阵变换 。这种将物理调制平面与光学功能目标平面在空间上彻底解耦的设计,标志着从“接触式偏振器件”到“基于传播的场工程”的概念性转变,实现了传统偏振元件(如波片)必须在本地才能完成的光学功能,为未来多功能光学芯片、光场可编程器件、高密度光信息处理与加密、以及拓扑光子学等方向提供了坚实的理论框架与强大的设计工具。

图1. VPE“超距”调控范式原理示意图。位于z=0处的物理超构表面,通过全局波前工程,在远处的自由空间目标平面上“凭空”生成具有特定光学功能的虚拟元件,实现非局域的琼斯矩阵操作。

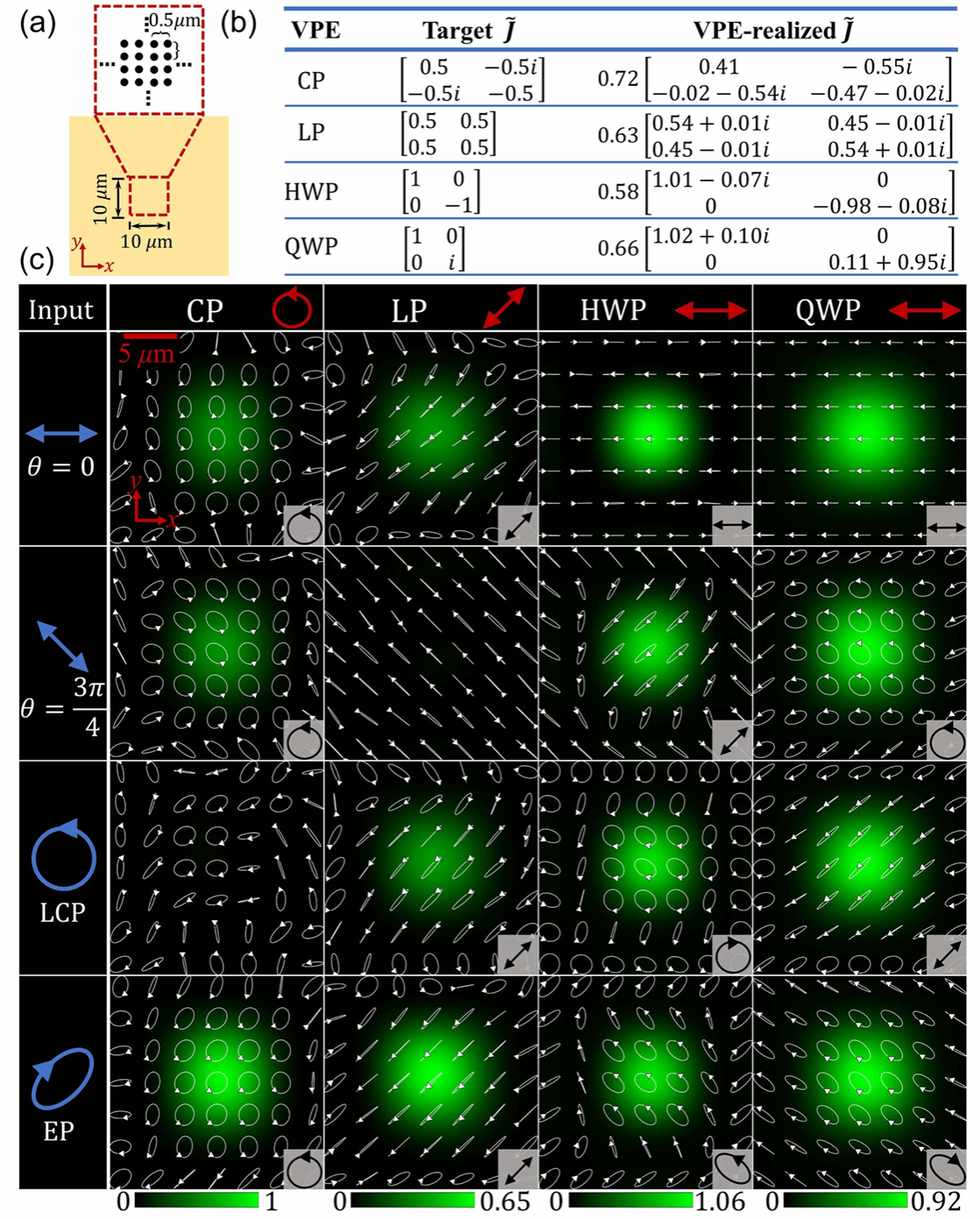

为在理论上严谨地验证这一全新范式的强大能力,团队通过全波电磁仿真,展示了从基本光学功能到复杂波前、乃至前沿拓扑光场的“按需打印”:

基本光学元件复现:在目标平面上,成功“隔空”生成了高质量的线偏振片(LP)、圆偏振片(CP)、半波片(HWP)和四分之一波片(QWP)等虚拟元件,矩阵保真度均高达0.99以上。

复杂光场生成:通过对VPEs的组合设计,实现了对不同拓扑荷的光学涡旋和矢量涡旋等复杂波前的精确调控。

前沿应用探索:成功利用VPEs合成了Néel型、Bloch型、反斯格明子等多种新型拓扑光场“准粒子”,并实现了多斯格明子的集成与偏振依赖的开关控制。

图2. 执行均匀偏振操作的单功能VPE。(a) 在目标平面中心区域上指定的琼斯矩阵。(b) 目标琼斯矩阵与VPE实现的琼斯矩阵之间的比较。(c) 在不同入射偏振下的归一化强度和偏振分布。带方向箭头的白色椭圆表示局域偏振,插图则为目标琼斯矩阵预测的理论偏振态。

该论文的第一完成单位为厦门大学物理学系,物理系2022级硕士研究生王明月为论文的第一作者 ,王家园副教授为通讯作者。论文工作得到了陈理想教授和卢仙聪教授的有益讨论。该工作得到了广东省面上项目(2021A1515011198)的资助。

文章链接: https://www.researching.cn/Articles/OJ4b447134e355c869 (DOI:10.1364/PRJ.572389)