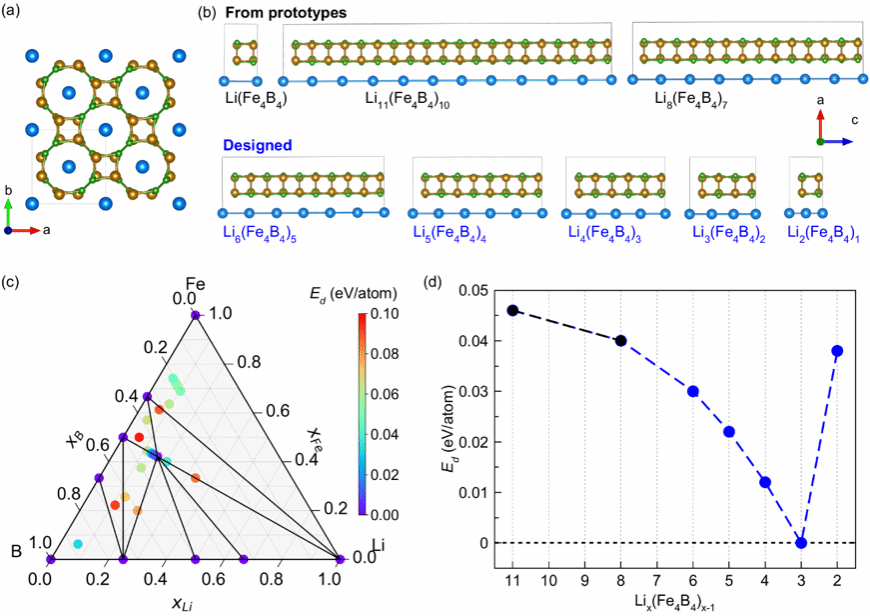

锂离子的快速迁移是提升电池倍率性能和循环寿命的关键。因此,在设计快离子导体材料时,如何协同优化离子电导率与结构稳定性,已成为能源材料领域的核心挑战。团队将研究目光聚焦于功能性材料领域尚未被系统探索的Li–Fe–B三元体系,结合高通量结构搜索方法,系统探索了该体系的相图特征。起初,研究团队并未直接发现新的稳定三元相,但在Lix(FeB)y组分附近识别出一类具有一维通道结构的低能量亚稳态结构族。在这些结构中,Fe和B原子形成骨架结构并沿单轴方向延伸,Li原子以单链形式分布在间隙中。基于这一线索,团队将结构的基本单元规范为Fe4B4模块,构建出一系列Lix(Fe4B4)x−1构型。经过系统的晶格优化与能量分析,研究人员发现Li3Fe8B8(即Li3(Fe4B4)2)落在相图凸包的稳定位置上,是该体系中唯一一个三元热力学稳定相(图1),声子谱计算进一步表明该结构具备优异的动力学稳定性。

图1. (a) Lix(FeB)y型结构图。 (b) 由不同数量的Li与(Fe4B4)单元构成的一系列结构。上图:由原型结构替换得到的体系;下图:设计的Lix(Fe4B4)x-1相。 (c) Li–Fe–B体系新相图。(d) 随Li含量变化的Lix(Fe4B4)x-1能量。

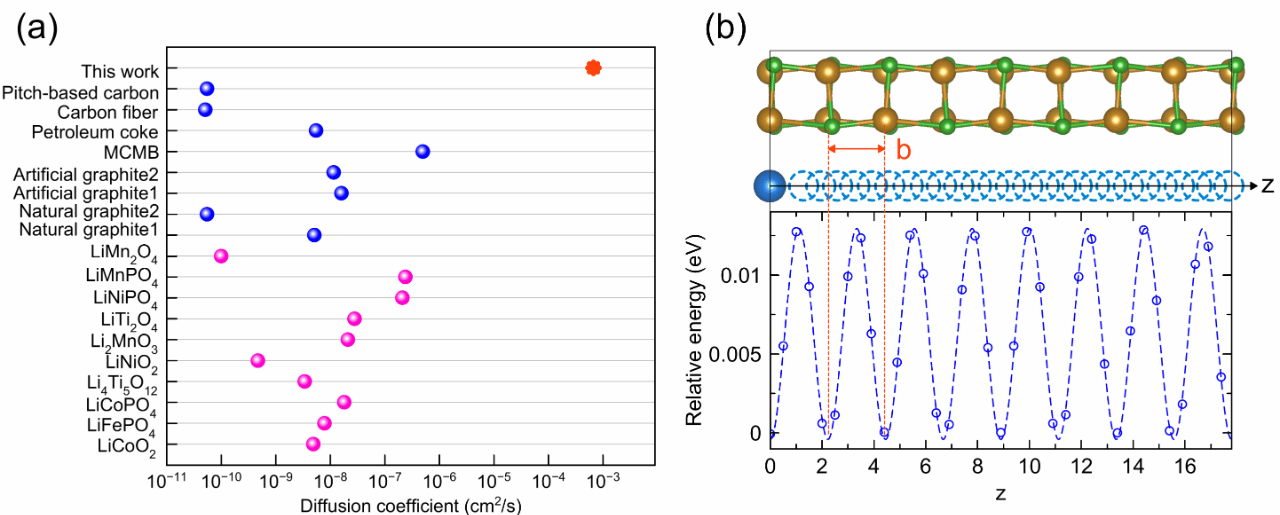

Li3Fe8B8的一维结构为锂离子的快速传输提供了理想通路。团队利用从头算分子动力学模拟系统评估了该材料在300–600 K范围内的离子扩散性能。结果显示,在室温下,锂离子的均方位移随时间呈线性增长,表现出超离子态特征。计算得到的锂离子扩散系数比常见电极或导电添加剂材料高出 3–4个数量级(图2),扩散能垒仅0.02 eV,远低于主流固体电解质。这表明该材料在常温下即可实现极快离子迁移,为电池的快充与低温运行提供了新的材料候选。

为何Li3Fe8B8的扩散势垒如此之低?团队将结构中的能量势场建模分析,发现其扩散特性可由经典的Frenkel–Kontorova模型定性描述。在 Li3Fe8B8中,沿单轴排列的锂离子链与Fe–B骨架势场的周期存在非公度(incommensurate)关系。这种“错位”使锂离子不会被固定在势阱中,倾向于单方向滑移,引起快速扩散。进一步模拟表明,不同锂含量体系的扩散速率与非公度强度呈正相关,揭示了“去钉扎 → 低势垒 → 快扩散”的清晰机制。

图2. (a) Li3Fe8B8的扩散系数与代表性电池材料的扩散系数的比较。蓝色表示碳基导电添加剂材料;粉色表示常见电极材料。 (b) 沿 z 方向由Fe4B4骨架产生的周期势场。

除离子传导性能外,Li3Fe8B8还展现出优异的力学和磁学特性。计算结果显示材料强度高于钢铁,且具备良好的延展性,有望在电极复合材料中形成稳定的导电网络,缓解负极循环过程中的体积膨胀问题。此外,Li3Fe8B8 处于巡游铁磁态,磁矩约为 0.8 μB/Fe,接近磁性量子临界点,磁性可通过外加磁场、压力或化学掺杂实现可调。这一特性为研究自旋相关输运行为及磁场辅助能量调控机制提供了新的材料平台。

通过与实验团队合作,研究人员尝试采用氢化物辅助固相反应法开展 Li3Fe8B8的合成实验。在1200 K左右进行了多组退火实验后,粉末X射线衍射结果主要显示FeB与Fe2B等二元相的存在,尚未获得目标三元相 Li3Fe8B8。研究认为,这可能是由于Li与FeB之间的反应活性温区差异较大,以及硼的高熔点等因素所致,从而导致反应受阻。Li3Fe8B8可能需要在特定温度窗口内,或通过高压、掺杂等非传统合成途径来克服反应能垒。未来,团队将结合同步辐射原位X射线衍射与高压高温条件下的反应路径优化,进一步探索该化合物的可控合成条件。

该研究工作以“Prediction of Li3Fe8B8 compound with rapid one-dimensional ion diffusion channels”为题发表在Physical Review Materials 上 (DOI: 10.1103/37v2-qt21)。物理学系博士生陈诗雅为论文第一作者,爱荷华州立大学研究生的Paul Oftedahl为共同第一作者,孙阳教授为通讯作者,研究获得了厦门大学物理学院吴顺情教授、爱荷华州立大学Julia Zaikina教授和Kai-Ming Ho教授的重要帮助和指导,以及国家自然科学基金和厦门市自然科学基金的支持。

文章链接:

https://journals.aps.org/prmaterials/abstract/10.1103/37v2-qt21