赓续厦大人血脉 推动半导体事业

叶治平

人物名片

叶治平,男,1942年1月出生,福建省南安市人,高级工程师。1960年9月入读厦门大学物理系,1965年7月毕业于物理系物理学专业半导体物理专门化。历任上海无线电五厂研究所技术员;上海无线电十九厂副总工程师;1986年2月调上海漕河泾新兴技术开发区任职,主管招商引资和科技工作。历任开发区招商中心总经理、科技创业中心董事等职。2002年1月退休后,任厦门大学上海校友会副理事长至今。

结缘厦大,年少勤学

叶治平出生于泉州南安金陶郷一个归侨家庭。他的父亲毕业于集美中学,并曾担任因日本侵华战争而内迁的泉州中学金陶分校主任,且是战后在家乡创立侨光中学的主导人之一。他的母亲曾任家乡的小学校长。良好的家风对他大学的选择起了至关重要的作用。在父亲的言传身教下,他从小就对创立厦门大学、集美学村的陈嘉庚先生十分崇敬。1960年,叶治平以当年高考成绩92.5分(换算为今天的分数约为696分)的优异成绩考入厦门大学,进入物理学系半导体专业学习。

翻开泛黄的老照片,那些泛黄的记忆逐渐清晰,叶治平在厦大求学的经历至今依旧历历在目。大学生活中的他保持刻苦学习的习惯,在年段中成绩名列前茅。当年数学物理方法的考试题目难度很大,叶治平回忆起一次考试,数理方法有一个题目只有他解答出来了。这个题目的做法跟教授“数学物理方法”的张鸣镛老师思路不一样,具有创造性,得到了张老师的认可,后来这便成为了轰动学校里面的一件大事情。“要知道,张老师可是著名数学家陈景润的老师。”说到这里,他的脸上流露出自豪的神情:“我不是死读书,而是比较灵活的学生。”叶治平扎实的数理基础和灵活的思维方式也为他之后的研究道路打下了坚实的基础。

叶治平在家中翻看过去的老照片

大学第五年时,物理系在4个班级中选拔了15位学生,成立半导体物理研究班。叶治平脱颖而出,成为了其中的一名。他回忆起在研究班的学习中,自己的毕业论文导师刘士毅老师“工作细心,对学生没有架子,经常指导学生进行物理实验到半夜两三点”。刘士毅是物理学系半导体教研室主任,也曾是五校联办半导体专门化的实验室主任,与时任五校联办半导体专门化教研室副主任、著名半导体物理学家、厦大校友谢希德关系很好。在刘士毅的影响下,叶治平也和谢希德常年保持联系。这位令人敬佩的学姐也一直是叶治平的榜样。他说:“刘士毅老师和谢希德先生是对我影响最大的两个人”。此外,还有当时的物理系主任吴伯僖、系副主任何恩典等老师都给叶治平的学习很多启发,让他在大学期间坚定了对物理的热爱。

投身研究,精益求精

1965年7月毕业后,叶治平凭借在厦大物理过硬的知识技能进入中国第一个半导体厂——上海元件五厂,继续在自己热爱的领域上发光发热。

当时国家对半体导集成电路产业十分重视,叶治平怀揣喜悦与满腔抱负参加研究所关于集成电路研制的工作。从PN结隔离开始,做基层调研和研制。1966年,叶治平与同事仅花费了4个月的时间,研制出了我国第一只PN结隔离双极型数字集成电路。

1968年的集成电路工艺日趋成熟,叶治平奔赴上海无线电十九厂进行PN结集成电路生产。当时全国都在使用已经过时的氧化隔离法生产,十九厂成为了全国唯一用PN结隔离生产集成电路的工厂。1968年,全国的集成电路数量不到94万块,而叶治平所在的十九厂——一个仅有800余人的地方小厂就生产了90万块。周恩来总理知晓后,派遣其他厂的人员与十九厂“同吃、同住同劳动”,学习集成电路先进技术。

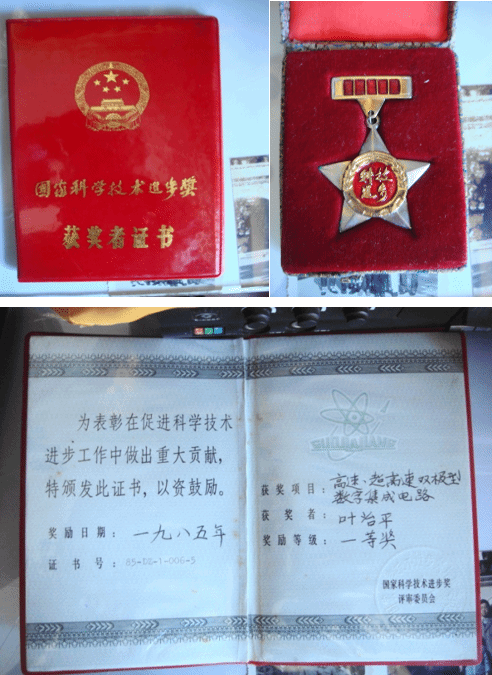

“做集成电路的每一步都要进行科学改进,如果不符合科学规律,就很难把集成电路做好。”为了提高合格率,叶治平和其他科研人员采取了很多措施,例如运用浅接等方法帮助提高速度,最终把集成电路的合格率从不到5%提升到30%左右,相关成果获得了上海市科技进步奖二等奖。此外,叶治平和科研伙伴们还扩大了集成电路集成度的规模,他利用一千多个器件,组成一个集成电路,大大提高了集成度和可靠性,相关成果在1985年获全国科技进步一等奖。

叶治平的荣誉证书与奖章

但叶治平并不满足于此。除了追求高精尖之外,他提出还要追求批量生产、稳定生产、园区化生产、规模化生产,使得集成电路快速发展,可靠性增强。他的想法得到电子部的支持,后来又得到周总理的赞扬,并且带动了南京、无锡的一带集成电路的发展。

提到集成电路研究的意义,叶治平骄傲地说:“集成电路生产制造出来用于第一颗人造卫星,用于银河计算机,还用于很多导弹的发射指挥控制系统……当时面临国外的技术封锁,我们做的事情,对我们当时的国防建设,对我们科学技术的进步有很大贡献。”

1986年,叶治平从专业的工程技术人员转行从事技术经济工作,前往上海漕河泾新兴技术开发区任职,主管招商引资和科技工作。任职期间,他参与了“菲利浦半导体有限公司”“贝岭微电子制造有限公司”“3M中国有限公司”“英业达集团”等200余家外资项目的引进和申报审批工作,为开发区引进国内外高技术企业做了大量工作。

情系母校,传承精神

叶治平始终心系母校的发展。1985年,谢希德发起成立厦门大学上海校友会,叶治平就积极参加校友会的筹备工作。从第二届理事会起,他历任理事、常务理事、副理事长兼秘书长、副理事长等职务,2002年退休后,更是投入大部分精力到校友工作中。由于经常外出招商和出席活动,他在出国忙碌之余往往还安排了海外校友会的拜访活动,与泰国、新加坡、香港等地的杰出校友建立友好关系,也进一步促进了上海校友会和海外校友会的联系和交流。现如今,厦门大学上海校友会的规模已从最初的800人发展到一万人。

叶治平在校友会工作期间倡议成立“帮困奖学基金”,给困难的老校友发补助;他还提出校友导师制度,让成功企业家传授经验给年轻校友;他发起成立以年段和专业为基体的活动和分会组织,促进青年分会、嘉英会、法律、高校、MBA等专业活动的开展,使得校友会的活动更加丰富多彩和专业化、学术化。

由于叶治平对谢希德深厚的感情,在谢希德逝世后,他最先提出要在厦门大学建一个谢希德铜像。叶治平说:“她是著名的半导体科学家,复旦大学的校长,还是中共中央委员,但很多人都不知道她是厦门大学毕业的。”谢希德鼓舞了青年时期的叶治平,为了让更多青年学子也受到她的鼓舞,并让更多人知道谢希德是厦大培养出来的,叶治平召集校友建造了谢希德铜像,并起草了铜像的铭文。2011年4月6日,身高两米的谢希德院士铜像在厦门大学隆重揭幕,这也是上海校友会捐赠给母校九十华诞的寿礼。此外,他又组织校友建造了曾任厦门大学教务长的物理学家、谢希德之父——谢玉铭的铜像。希望这对物理父女的榜样故事,能给予青年学子们极大的精神力量。

叶治平出席厦门大学建校90周年谢希德铜像揭幕仪式(第一排左三)

为表彰叶治平对厦门大学上海校友会工作的贡献,2013年7月第七届理事会成立时,授予他厦门大学“校友智星”荣誉称号。2015年5月16日,时任厦门大学校长朱祟实为他颁发了“校友贡献奖”。

2015年5月16日朱崇实校长在上海为叶治平校友颁发"校友贡献奖"

2022年,厦门大学校友会物理分会成立,叶治平担任物理分会顾问。2023年,厦大物理迎来学科百年。已是耄耋之年的叶治平在上海的家中精心录制祝福视频,遥遥相祝。对待上门拜访的年轻厦大物理人,他亲切而热情,就像一位一直陪伴在身边的长者。

叶治平满怀深情地说:“我对厦门大学有很深的情感,没有厦门大学,就没有我的今天。”他深爱着母校,也对厦大的发展有着殷殷期盼。他见证中国半导体物理发展的数十年,也见证一代又一代厦大人的成长。

厦门大学物理科学与技术学院师生拜访叶治平校友

原音回放

希望厦大要跟上先进的科技,敢于创新,在原来打下的深厚半导体基础上,继续发展集成电路、器件,发展半导体物理。厦大学子也要更注重理论的学习,做到理论与实践相结合。衷心祝愿厦大物理、祝愿厦门大学、祝愿中国半导体事业有着更好的发展。一个国家的科技一定要进步,一定要站在世界科技的前列,特别像我们中国这么一个大国,一定要站在科学技术的前沿!

正文转载自“厦大人”微信公众号

文 | 孙萱仪、马景宜、罗羽轩、侯润萌

图 | 受访者提供

指导老师 | 许雯雯、李阳

修稿 | 欧阳桂莲、校友总会秘书处

审核 | 郑诚明