近日,厦门大学物理科学与技术学院杨志林教授团队、陈张海教授团队联合电子科学与技术学院易骏副教授团队、化学化工学院李剑锋教授团队,在光子平带(Photonic Flat Band)研究领域取得重要突破。研究团队创新性地利用新型光学局域模Anapole Mode(无极模),成功实现了光子平带的远场激发与动态调控,解决了光子平带难以与远场高效耦合的关键难题。相关研究成果以《Far-Field Excitation of a Photonic Flat Band via a Tailored Anapole Mode》为题,发表在《Physical Review Letters》杂志上(DOI: https://doi.org/10.1103/bzpw-7h2x)。

光子平带是光子能带结构中一种特殊的物理现象,其能量在动量空间中近乎不随波矢变化,表现为极低的色散和趋近于零的群速度。由此,带内传播的光场呈现出近似停滞与强局域化的特点,可显著增强光与物质的相互作用。平带所对应的高简并态密度为光子局域、受激与相干过程提供了有利条件。在基础研究方面,光子平带为探索非平庸拓扑相与新型量子辐射源等前沿问题提供了新平台;在技术应用层面,光子平带能显著提升光场调控能力与光电转换效率,可用于构建低阈值纳米激光器和高灵敏度光学传感器。平带与拓扑光子学、人工莫尔超晶格等新兴方向的交叉融合,有望推动高性能集成光子芯片与量子信息器件的发展。然而,由于平带本征态的强局域化特征,如何在保持其低色散优势的同时,实现与远场辐射的高效、可控耦合,仍是当前亟待解决的关键科学问题之一。

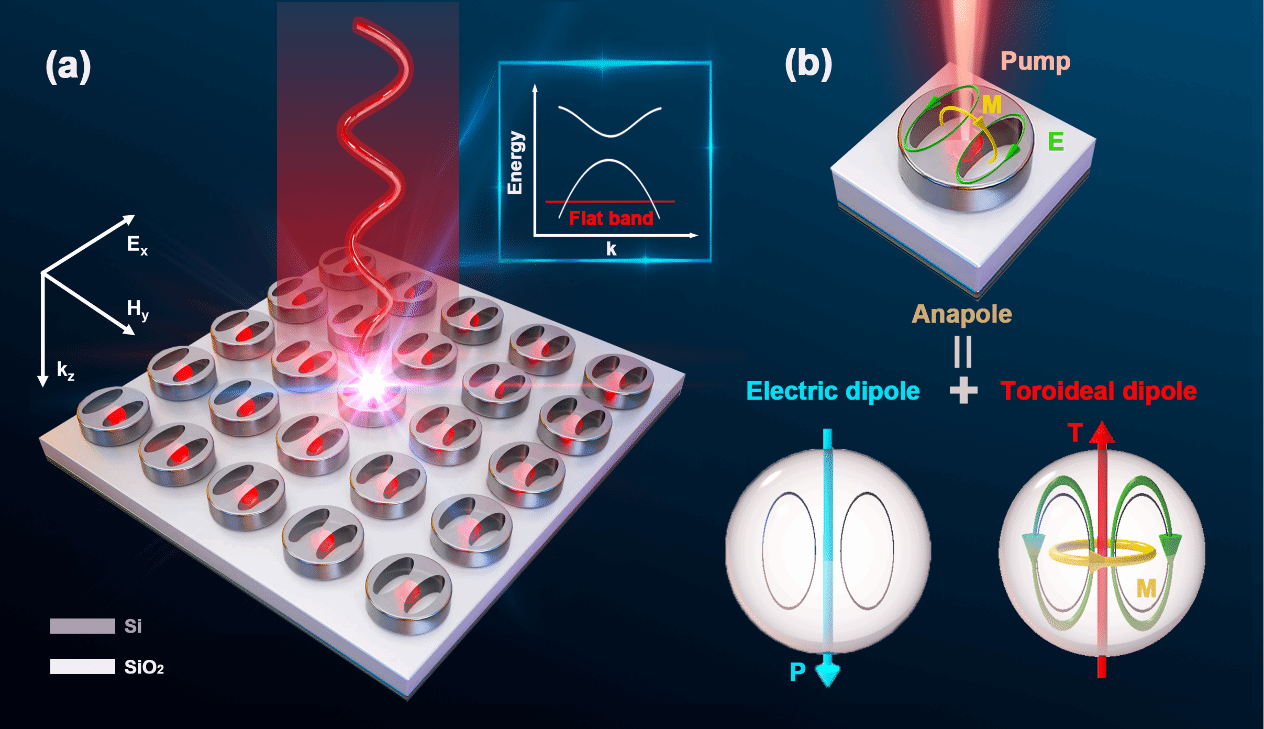

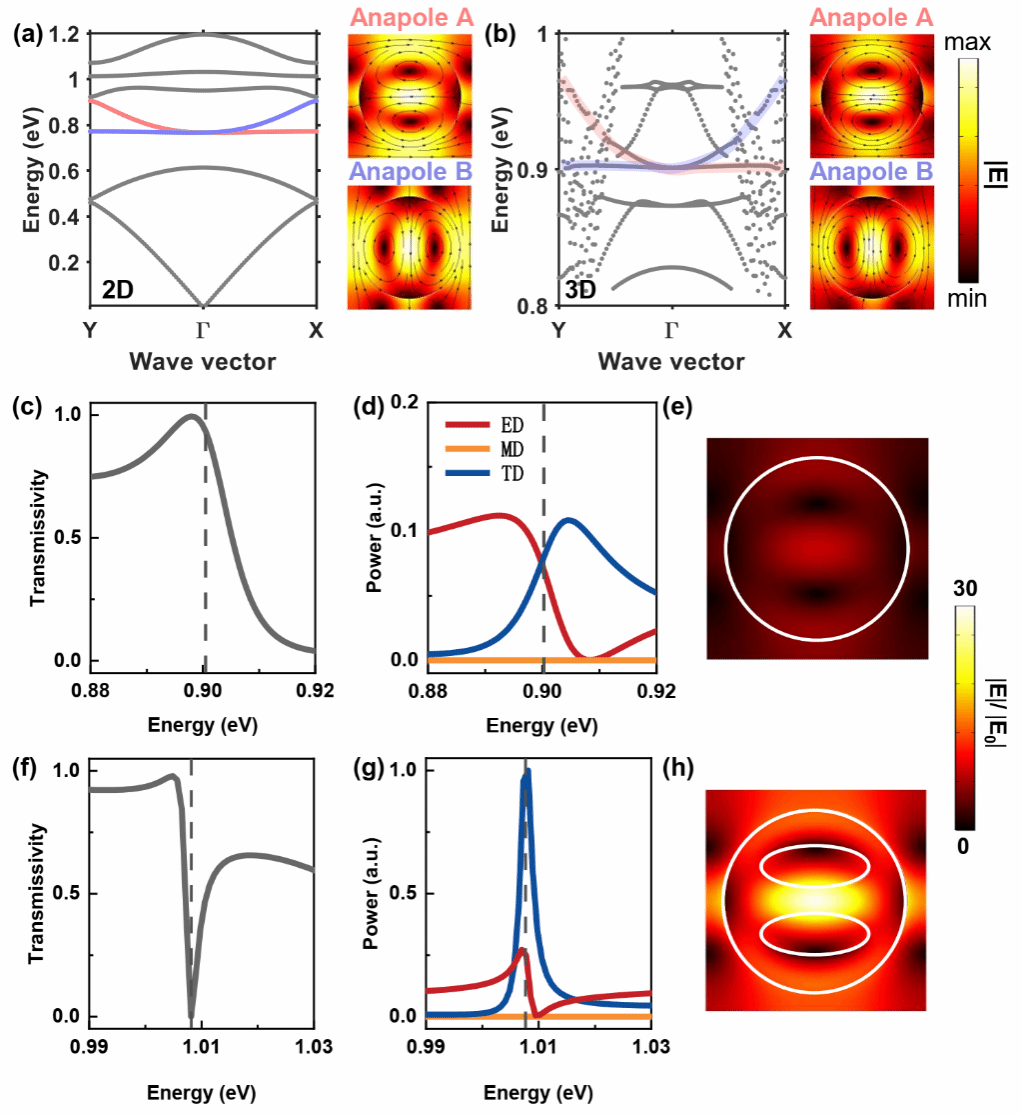

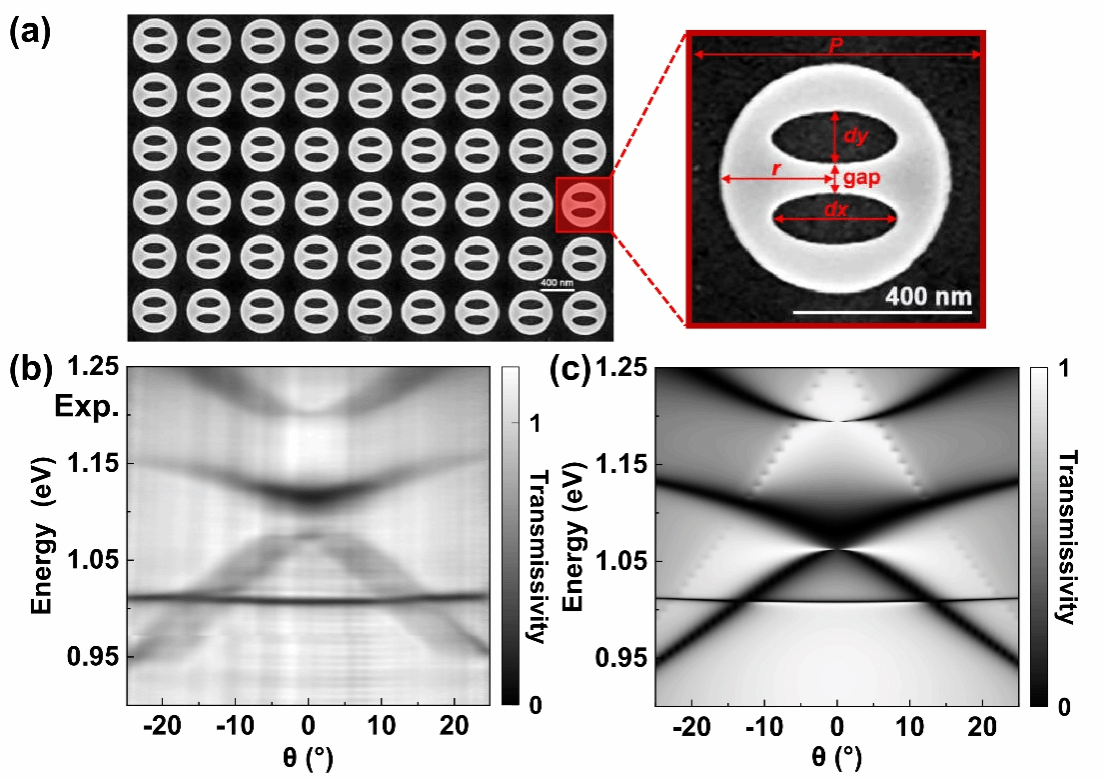

本研究利用定制电磁无极模式的策略,成功在近红外波段实现了光子平带的高效远场激发与灵活调控。Anapole模式源于电偶极子(ED)与环形偶极子(TD)的干涉相消效应。当两者强度相近且相位相反时,系统在远场表现出近乎为零的散射,同时能量高度局域于结构内部,从而产生显著的近场增强效应。研究人员通过设计并激发硅盘的无极模式,并在硅盘结构中引入经拓扑优化的椭圆形空气孔,有效调控了TD与ED的相对强度,打破了原有的散射相消条件,在维持近场高度局域的前提下,成功使anapole模式在远场光谱中显现。与传统多极子共振相比,本研究设计的anapole模式不仅具备高度局域化的近场增强能力,还展现出动态可调的远场辐射特性,为实现光子平带从非辐射态到辐射态的精准调控提供了有效途径。

研究团队利用角分辨光谱系统,在 ±25° 范围内用实验直接在远场观测到清晰的光子平带。计算结果显示,该光子平带在高达 ±90° 的入射角范围内仍能有效保持平坦特性,可充分表明其本征的色散抑制能力。本研究结果有望推动纳米尺度光子操控技术的发展,并为光学传感、信息处理等奠定应用基础。

该研究成果由多个研究团队紧密协作共同完成。厦门大学物理科学与技术学院博士生任佩雯、电子科学与技术学院博士生郑俊榕与化学化工学院博士生黄卓为论文共同第一作者。厦门大学物理科学与技术学院杨志林教授、陈张海教授,电子科学与技术学院易骏副教授,以及化学化工学院李剑锋教授为论文共同通讯作者。在研究工作中,物理科学与技术学院张龙教授和化学化工学院张华教授给予了重要帮助和指导。物理科学与技术学院博士生刘艳在光子平带测试方面作出重要贡献,香港大学电子工程系博士生马静文在数据分析方面发挥了重要作用。本研究获得了国家重点研发计划、科技创新2030 “量子通信与量子计算机”重大项目、国家自然科学基金、香港研究资助局GRF项目以及中央高校基本科研业务专项资金的支持。

文章链接: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/bzpw-7h2x