变换光学可以通过控制材料的电磁参数来帮助我们在实验室中模拟广义相对论中的各种时空模型,通过电磁场的演变可视化其物理效应。这极大激发了人们对探索和模拟各种物理系统中的天体现象的兴趣。近日,厦门大学陈焕阳教授团队在宇宙学中 de Sitter 时空度量的基础上,提出了一种完美的双曲超透镜,它能够实现几何完美成像,同时可以支持具有超大波数的传播波成像,因此具有超高分辨率、无像差和鲁棒性等优势。该工作为双曲材料中的光场调控提供了宇宙学见解,并创新了传统成像透镜的设计原理。以“Cosmology analogy for perfect hyperlens”为题发表在Nature Portfolio旗下刊物《npj Nanophotonics》上 (DOI: 10.1038/s44310-025-00063-8)。

随着超分辨成像透镜的出现,大约成像波长一半的瑞利衍射极限不再是一个迈不过去的坎。完美透镜利用负折射材料放大倏逝波分量,让携带物体全部信息的光信号都参与了成像,实现了完美成像。受完美透镜启发,弱化版的超透镜也在不同的结构中实现,并由于其重量轻、体积小、易于集成等优点而受到广泛关注。然而,超透镜的性能对于材料损失异常敏感。同时,双曲超透镜作为一种远场超分辨透镜被提出,它能够将近场倏逝波转换为远场传播波,并在输出平面上生成输入分布的预放大图像。与超透镜相比,双曲超透镜确保来自输入平面的所有光线在离开透镜时都经历相等的路径长度,从而避免材料损失对分辨率的影响。然而,双曲超透镜不支持几何完美成像,容易导致严重的焦散。此外,虽然 Leonhardt 后续提出的具有正折射率的完美成像透镜克服了超透镜和双曲超透镜的局限性,但它依赖于漏极的帮助,这意味着其超分辨率成像不是透镜本身的固有特性。因此,基于双曲系统设计无像差的几何完美透镜对于光学成像系统发展具有重要意义。

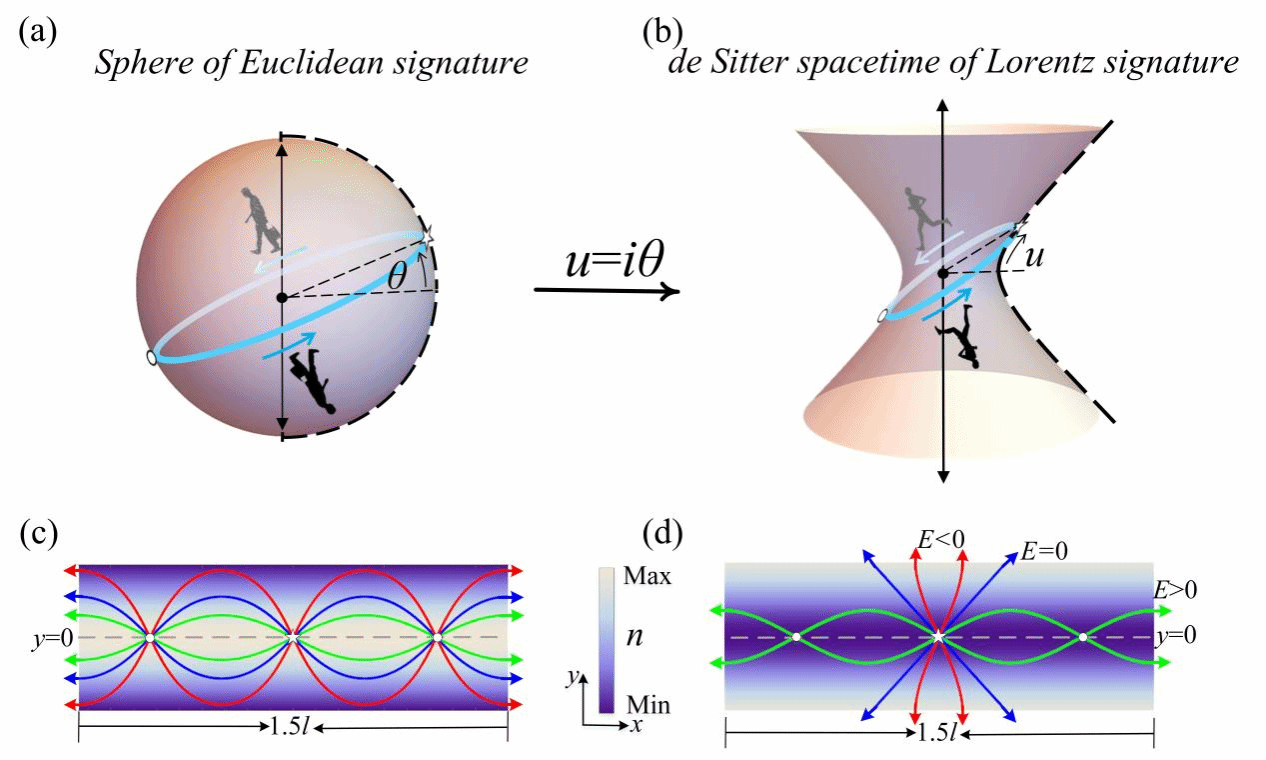

如图1所示,洛伦茨规范下的德西特时空度规与球面度规仅相差一个wick变换 u=iθ 。基于Mercator投影, 可以将德西特度规变换为一个继承了Mikaelian透镜完美几何成像特性的双曲渐变折射率分布(即完美双曲超透镜)。并且根据入射方向不同,它能支持双曲波的自聚焦传播和发散模式。在波动光学中,我们可以通过控制材料电磁参数的符号来精准筛选出所需要的模式(见图2)。有趣的是,双曲波的自聚焦电场分布与宇宙学中通常用于描述时空不同点之间因果关系的彭罗斯图高度相似。

图1. 完美双曲超透镜的演化示意图。基于 (a) 欧式空间球面和 (b) 洛伦兹规范的 de Sitter 时空的“时空旅行”。通过Mercator投影,我们分别得到 (c) Mikaelian透镜和 (d) 完美双曲超透镜。

图2. 基于完美双曲超透镜的电场模式和相应强度分布的 (a-d) 数值模拟和 (e-f) 解析结果。其中 (a-b) 对应面内磁导率 μx=1, μy=-1,(c-f)对应面内磁导率 μx=-1 , μy=1。

在成像方面,所提出的完美双曲超透镜理论上可以实现远远领先于Mikaelian透镜的小聚焦光斑(~0.07λ)和高分辨率(~0.13λ)。并且,基于坐标变换和垂直投影可以得到更多具备相似特性的超分辨透镜,从而形成新的双曲超透镜体系。

图3. Mikaelian透镜和完美双曲超透镜成像性能的对比。 (a) 点光源经过透镜成像的示意图。 (b-c) Mikaelian透镜以及 (d-e) 完美双曲超透镜对于单个点光源的聚焦性能,以及对于双点光源的超分辨能力。

基于完美双曲超透镜的设计原理,构建了二维双曲各向异性材料α–MoO3 的渐变厚度模型,如图4(a-b)所示。我们挑选了两个不同的频率展示了结构表面声子极化激元的自聚焦现象。该研究可应用于双曲多模波导的构建和双曲光学中的Talbot效应观测。此外,通过精确制备具有渐变厚度分布和相应聚焦周期宽度的二维材料薄膜,可以应用于红外超分辨率成像领域。

图4. (a) 具有渐变厚度的三维 α-MoO3 波导模型示意图。 (b) α-MoO3 薄膜厚度与坐标 y 之间的关系。频率分别为 (c) 673.5 cm−1 和 (d) 934.7 cm−1 时,结构表面的双曲声子极化激元传播电场分布。

本工作提出了一个支持几何完美成像的双曲超透镜,它可以类比宇宙学中的 de Sitter 时空。该透镜支持双曲波的自聚焦成像并且具有优异的超分辨率特性。此外,该研究的基本原理可以扩展到其他波类型中,例如声波和弹性波,和应用于传感器、天线、波前整形、编码器等领域。更重要的是,一些有趣的弯曲时空,如 de Sitter 空间、anti-de Sitter 空间和Schwarzschild黑洞,有望催生双曲光子学的新方向,为未来的新型光电应用提供重要参考。

该研究工作于2025年5月12日以“Cosmology analogy for perfect hyperlens”为题发表在npj nanophotonics上。厦门大学博士生侯韬为论文第一作者,陈焕阳教授为论文的通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委员会等项目的支持。

文章链接:

https://doi.org/10.1038/s44310-025-00063-8