量子相干效应在光合作用和太阳能电池中的应用研究已成为近年来的新热点,结合热力学的理论研究,探究量子效应如何更有效的将无序的热转化为有序的功,具有重要的意义。光合作用和太阳电池系统作为非平衡开放系统同样受到基本热力学规律的约束,为了准确地评估量子效应对系统性能的影响,首先须要正确阐释具体量子热力学过程中内能、功和热等热力学量的定义和它们之间的紧密联系。

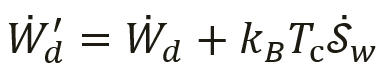

其中,量子点太阳能电池尺度介于宏观固体与微观原子、分子之间,在多场耦合下表现出显著的量子效应。量子点太阳能电池可视为与多热源接触的非平衡开放量子系统。太阳光作为光子热库驱动多能级间电子的自发辐射跃迁,电极作为费米电子热库,光激发后的电子通过电极流通到外电路。最早,Scully提出可用标准衰减模型[1]定义输出功率:

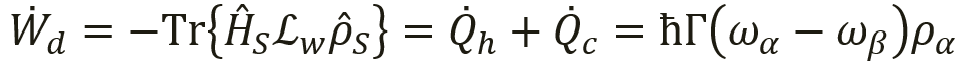

其中,为普朗克常量,、和、分别为量子态和的能级以及其布局数,为量子态间的跃迁速率,为电子热库的温度。该定义已被广泛应用于光合作用和太阳能电池的研究。 然而,太阳能电池工作在稳态,系统的内能不随时间变化,根据热力学第一定律,系统单位时间对外所做的功等于从所有热源进入系统的热流的代数和。在标准衰减模型中,光子库和环境到量子点系统的热流分别为  和

和  ,其中,、 分别为系统的哈密顿量和密度算符,

,其中,、 分别为系统的哈密顿量和密度算符, 和

和 分别为光子和环境引起的耗散算符。因此,严格的功率表示应为:

分别为光子和环境引起的耗散算符。因此,严格的功率表示应为:

其中,是系统和功库相互作用对应的耗散算符。显然,Scully提出的功定义是不符合热力学第一定律的。两个功率的关系为:

其中,是系统与功库相互作用引起的熵的变化率,并且可证明其数值总是大于零,这导致会高于太阳能电池的实际输出功率。为了准确评估各种量子效应对电池性能的影响,前提需要定义符合基本热力学规律的热力学量。

图1. 量子点太阳能电池的标准衰减模型能级结构示意图[1]

当量子点系统与高低温热源和具有化学势为的电子热库接触时,系统的内能依赖于密度算符随时间演化,在玻恩马尔科夫近似下,系统内能随时间变化为:

其中,是系统和环境相互作用产生的耗散算符,描述了系统的粒子数,表示环境流入系统的热流。可定义功率为  ,系统从热源获得的热流为

,系统从热源获得的热流为  。研究团队提出该定义可准确描述量子点太阳能电池的实际输出功率,符合热力学基本定律,并可有效评估量子效应对电池性能的影响。

。研究团队提出该定义可准确描述量子点太阳能电池的实际输出功率,符合热力学基本定律,并可有效评估量子效应对电池性能的影响。图2. 具有基态能级简并的量子点太阳能电池能级结构示意图[2]

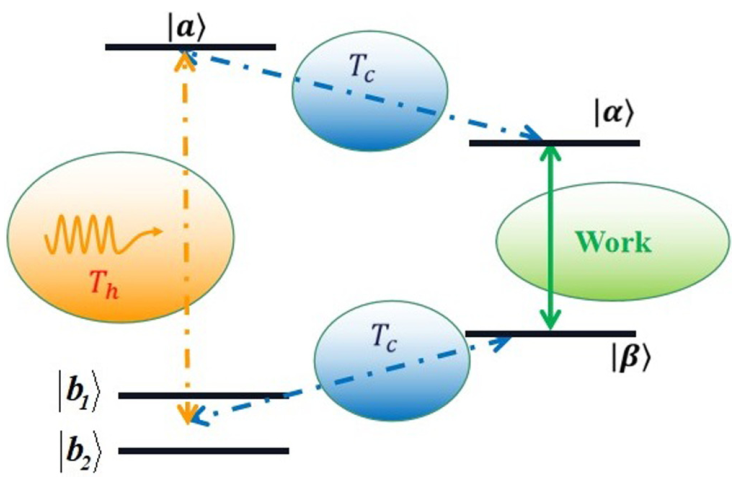

图3. 具有基态能级简并的量子点太阳能电池(a)密度算符非对角元所表示的量子相干性和(b)最大功率随无量纲因子和的变化

研究团队以基于三能级量子点与费米电子热库和光场耦合的量子点太阳能电池为例,探讨量子相干是否可提升太阳能电池的性能。结果表明,量子简并导致系统存在稳定的量子相干,但是,相干性与功率增强之间不存在明显的对应关系。描述不同跃迁通道间干涉效应的无量纲因子和对电池的功率起着决定性的作用。为了提升功率,可通过增加或优化调节来增强和两种跃迁通道之间的干涉效应。

该研究成果以“Quantum photocells as nonequilibrium systems”为题发表在美国物理学会旗下期刊Physical Review E上[Phys.Rev. E 103, 062136 (2021)]。其中论文第一作者为2020级博士研究生陈镜伊,通讯作者为苏山河副教授。该研究成果得到国家自然科学基金和福建省自然科学基金支持。文章链接:

https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.103.062136参考文献:

[1] M. O. Scully, K. R. Chapin, K. E. Dorfman, M. B. Kim, and A. Svidzinsky, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108, 15097 (2011).[2] S. H. Su, C. P. Sun, S. W. Li, and J. C. Chen, Phys. Rev. E 93, 052103 (2016).