厦门大学张志森老师与吴建洋老师、洪荣墩老师及王浩老师合作,从基本的成核理论出发,结合分子动力学模拟方法,在水结冰成核的研究方面取得了一系列的重要突破,为研究者对水结冰成核的微观机制的理解提供了重要的理论依据。

水结冰是大自然中很常见的结晶现象,对地球的气候有重要影响进而与人们日常生活生产活动息息相关。为了找到促进/抑制结冰的策略以有针对性的为人类日常生产生活所用,深入理解结冰的机制并控制其成核速率是至关重要的科学基础。目前的研究中,描述水结冰成核过程接受度最广泛的理论是经典成核理论,被用来定量的描述各个物理参数对结晶成核过程的影响。张志森老师与吴建洋老师、洪荣墩老师及王浩老师合作,从基本的成核理论出发,结合分子动力学模拟方法,在水结冰成核的研究方面取得了一系列的重要突破,为研究者对水结冰成核的微观机制的理解提供了重要的理论依据。

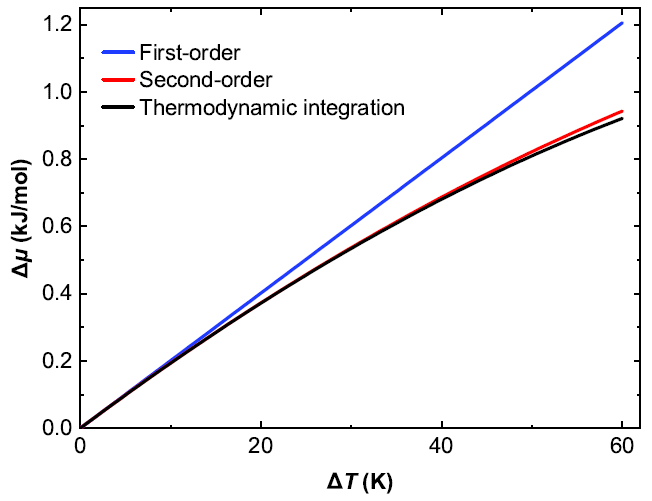

首先,经典成核理论中的成核速率对一些参数十分敏感,例如水/冰的化学势差值、水/冰界面自由能等。但是,目前的研究工作在计算水/冰的化学势差值的时候忽略掉了其温度依赖性,对成核能垒的定量计算造成很大的干扰。张志森老师课题组从一般的固液结晶体系出发,具有温度依赖性的水/冰的化学势差的解析式,将高过冷区域成核速率计算误差从e9左右降低到了e1.2左右(约2-3个数量级)。

图1(a) 不同方法计算所得冰/水化学势差值随温度的变化情况。

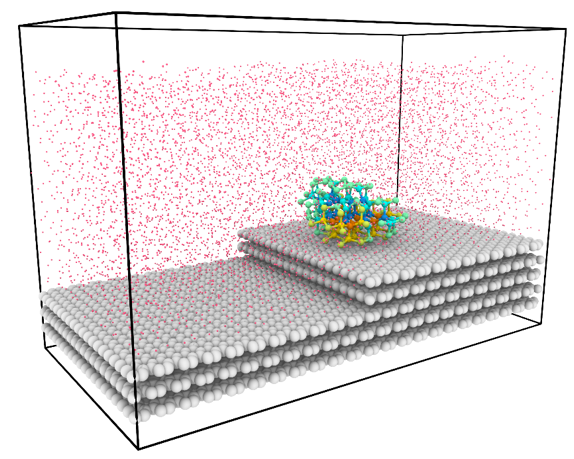

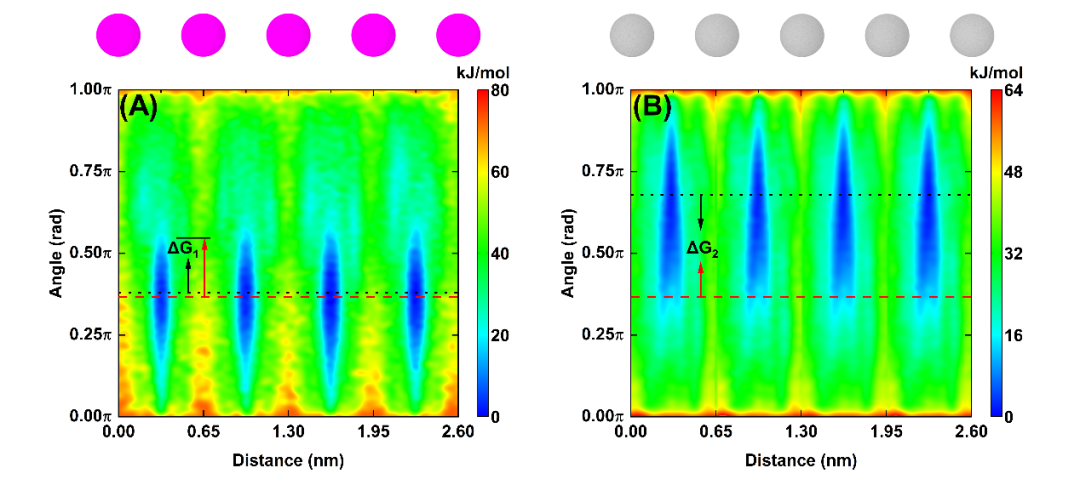

(b) 冰/水化学势差值的温度依赖性对计算成核能垒准确度的影响。在实际应用中,由于基底表面与杂质颗粒的存在,水的结冰成核过程往往由具有更低成核能垒的异相成核过程所控制。张志森老师课题组选择了两种最具代表性的基底作为模型,大气中碳颗粒的代表石墨(烯)与具有高效促冰能力的碘化银,来研究固体表面的性质,如:几何结构,晶格尺寸及固液界面偶极取向等,对水结冰成核过程的作用机制。研究发现,晶体生长过程中的优势位点,也即晶体台阶结构,在异相成核的过程中反而抑制了基底表面对水结冰成核的促进作用。同时还发现,传统意义上通过晶格是否匹配来判断基底对另一物相在其表面结晶成核促进作用,仅在简单体系(如结晶单体具有高度对称性)中成立。在结晶单体具有复杂结构的时候(如水分子具有偶极取向),除了基底表面与结晶相的晶格尺寸的匹配,还要考虑结晶相单体在基底表面吸附时和结晶相中二者的结构(如取向及构型等)匹配。另外,研究还发现基底表面的晶格结构对其表面形成的晶体物相会有很强的选择性。

(b) 冰/水化学势差值的温度依赖性对计算成核能垒准确度的影响。在实际应用中,由于基底表面与杂质颗粒的存在,水的结冰成核过程往往由具有更低成核能垒的异相成核过程所控制。张志森老师课题组选择了两种最具代表性的基底作为模型,大气中碳颗粒的代表石墨(烯)与具有高效促冰能力的碘化银,来研究固体表面的性质,如:几何结构,晶格尺寸及固液界面偶极取向等,对水结冰成核过程的作用机制。研究发现,晶体生长过程中的优势位点,也即晶体台阶结构,在异相成核的过程中反而抑制了基底表面对水结冰成核的促进作用。同时还发现,传统意义上通过晶格是否匹配来判断基底对另一物相在其表面结晶成核促进作用,仅在简单体系(如结晶单体具有高度对称性)中成立。在结晶单体具有复杂结构的时候(如水分子具有偶极取向),除了基底表面与结晶相的晶格尺寸的匹配,还要考虑结晶相单体在基底表面吸附时和结晶相中二者的结构(如取向及构型等)匹配。另外,研究还发现基底表面的晶格结构对其表面形成的晶体物相会有很强的选择性。

图2(a) 冰在具有台阶结构的石墨表面结晶成核的优势位点为石墨表面的平整区域

(b) 不同基底表面对水结冰成核的促进作用。

(b) 不同基底表面对水结冰成核的促进作用。

▲

图3 界面处水分子在最外层为正离子(左图)与负离子(右图)的基底表面的二维(二维是指水分子的空间坐标与偶极取向)自由能数据,其中,ΔG1 = 1.3 kJ/mol, ΔG2 = 13.4 kJ/mol。

研究团队合影