主流的CMOS 逻辑电路依赖于极性相反的互补型场效应晶体管以实现各种逻辑功能。而光电晶体管则面临一大核心瓶颈:即在光照下始终处于低阻导通状态,难以实现类似互补特性以构建光电逻辑门。基于二维过渡金属二硫族化合物独特的自旋-能谷锁定特性和光跃迁选择定则,可以通过光的圆偏振手性而非亮暗操控光电子的属性,为光电器件提供了新的自由度。然而,受限于材料自旋选择性不足与外磁场依赖,实际器件的圆偏振光电流极化率普遍低于15%,难以满足应用需求。

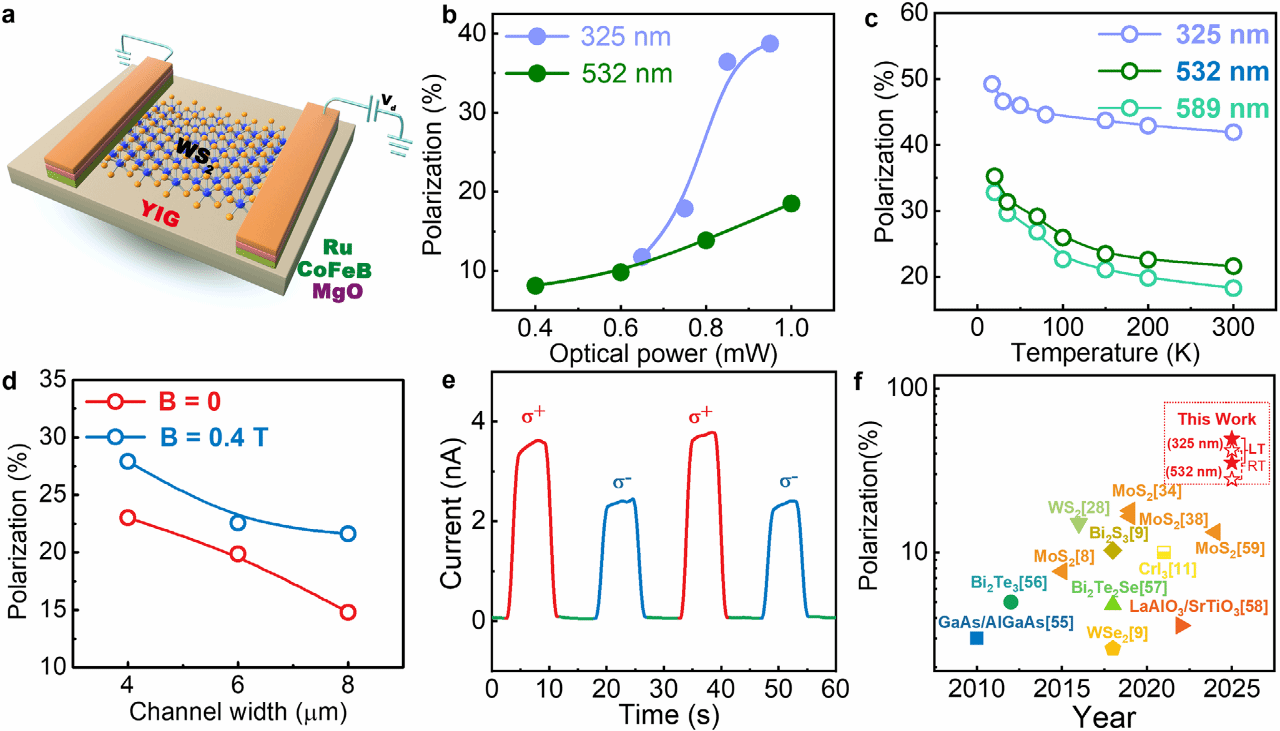

针对这一挑战,团队提出创新解决方案:将 WS₂单层与高居里温度的钇铁石榴石(YIG)磁性基底结合,利用磁近邻效应打破 WS₂的自旋简并,同时集成 CoFeB/MgO 自旋隧穿电极提升界面自旋过滤效率。这一设计无需强外磁场即可实现自旋调控,在 325 nm 紫外光激发下,室温圆偏振光电流极化率达 38.74%,施加 0.4 T 磁场后进一步提升至 41.90%,低温 17 K 下更是达到 49.23%,相关指标在已报道的自旋光电器件中处于国际领先水平(图 1)。

图1. 自旋-能谷晶体管的结构示意图及圆偏振光电流表征结果。

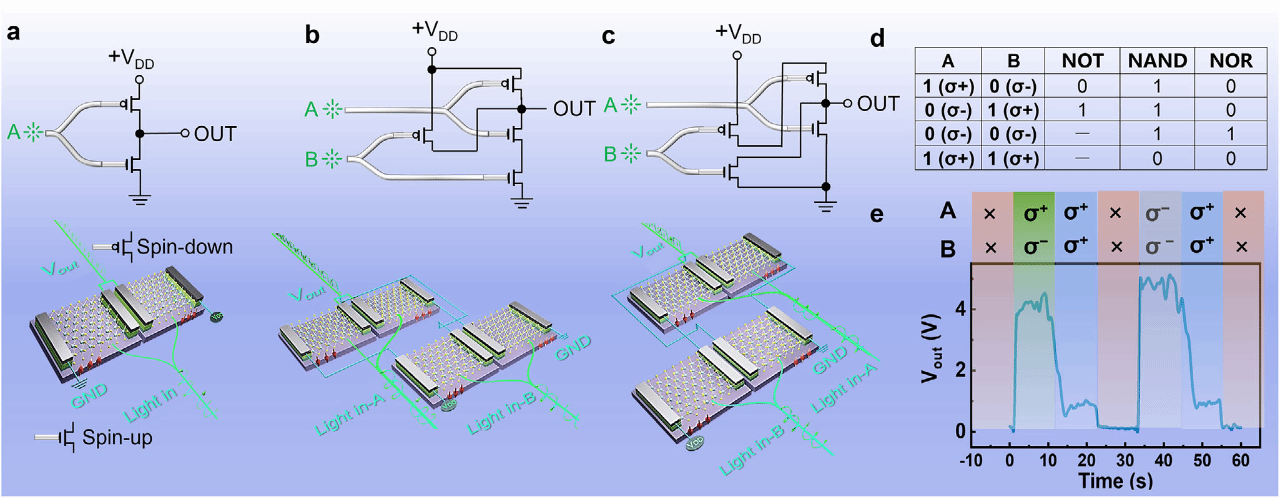

此外,团队发现通过切换基底与电极的磁化方向,可实现光电流圆二色性的符号反转 —— 即器件在左旋圆偏振光(σ⁺)与右旋圆偏振光(σ⁻)照射下呈现完全相反的电阻状态。这一特性成功填补了互补光电晶体管的技术空白,即可通过光的手性实现 “光控开/关”,例如磁化向上的晶体管在 σ⁺光下为低阻态、σ⁻光下为高阻态,磁化向下的晶体管则呈现相反响应。

基于此,团队进一步构建了可重构光电逻辑门。通过组合不同磁化状态的互补自旋-能谷晶体管,成功实现 NOT、NAND 及 NOR 逻辑运算,且逻辑门可通过局部磁场调控晶体管磁化方向,灵活重构为 OR、AND 等其他功能。器件还具备超低功耗优势,逻辑状态切换功耗低至 9-115 pW,远低于传统硅基 CMOS 器件(约 17.2 μW),同时与 CMOS 工艺完全兼容,输出电压(0.8-4.8 V)匹配标准 CMOS 电平,为光电子 - 微电子集成奠定基础。

图2. 基于自旋-能谷晶体管的可重构光电逻辑门示意图。

该研究成果不仅为二维材料自旋-能谷调控提供了新范式,更在偏振光探测、片上光耦合器及全光计算等领域展现出巨大应用潜力。例如,器件可作为紧凑型圆偏振光探测器,无需外部光学元件即可直接识别光的圆偏振状态;其 “光手性-电阻状态” 的精准对应关系,还可用于构建三态光耦合器,实现信号隔离与逻辑控制的双重功能。

本论文第一作者为厦门大学物理系硕士研究生杨成彪、刘敏。通讯作者为厦门大学吴雅苹教授、吴志明教授、李煦副教授和南方科技大学陈晓龙副教授。本研究得到国家自然科学基金、福建省科技项目、深圳市优秀青年项目及中央高校基本科研业务费的资助。

文章链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202508649