厦大物理宽禁带半导体研究团队提出等离子体介导的忆阻器极性调控方案,成功实现了ReS2忆阻器极性的可控切换,并基于此构建了类生物的异极性忆阻器级联架构,兼具生物神经系统的动态学习更新与持久记忆巩固功能。这一成果突破了神经形态计算的稳定性-可塑性协同的瓶颈,推动了兼具生物真实性与工业可扩展性的类脑计算系统发展。

人工智能领域对并行处理、自适应学习的需求日益增长,而冯・诺依曼架构存在传感器、存储与计算单元分离的固有局限,这推动了忆阻器基神经形态计算平台的发展。神经形态计算需模拟生物突触功能,既要通过动态调节突触权重实现学习适应(可塑性),又要长期稳定存储信息(稳定性)。双极性忆阻器凭借电压极性依赖的灵活调控特性,适合模拟短期突触可塑性以实现动态学习;单极性忆阻器则以高开关比、优异的存储特性和低漏电流等优势,适用于模拟长期记忆存储。二者性能互补,协同部署可构建类生物的“动态学习-稳定存储”的功能闭环。但目前,双极性与单极性忆阻器的协同部署仍未突破,关键在于缺乏精准的忆阻器极性控制方法。过渡金属硫族化合物基忆阻器空位介导的阻变开关机制易受材料质量均匀性影响,导致极性不稳定。现有的尺寸调制、热激活等极性调控策略存在精度差、可扩展性低的不足,无法满足工业规模生产的需求。为此,研究团队提出等离子体介导的界面工程这一解决方案,通过调控忆阻器空位浓度实现极性转化,为后续异极性忆阻器的级联架构设计奠定基础。

图1. 两端ReS2忆阻器阵列的性能及等离子体处理工艺。

扫描透射电子显微镜表征揭示原始ReS2存在重叠晶界与晶格缺陷,这直接导致阵列中器件出现非忆阻、双极忆阻、单极忆阻三种随机电学行为,严重制约大规模集成。为此提出等离子体处理工艺,后续通过调控等离子体气体类型与参数实现忆阻极性精确控制,从而改善忆阻器性能器件间、周期间重复性差的问题。

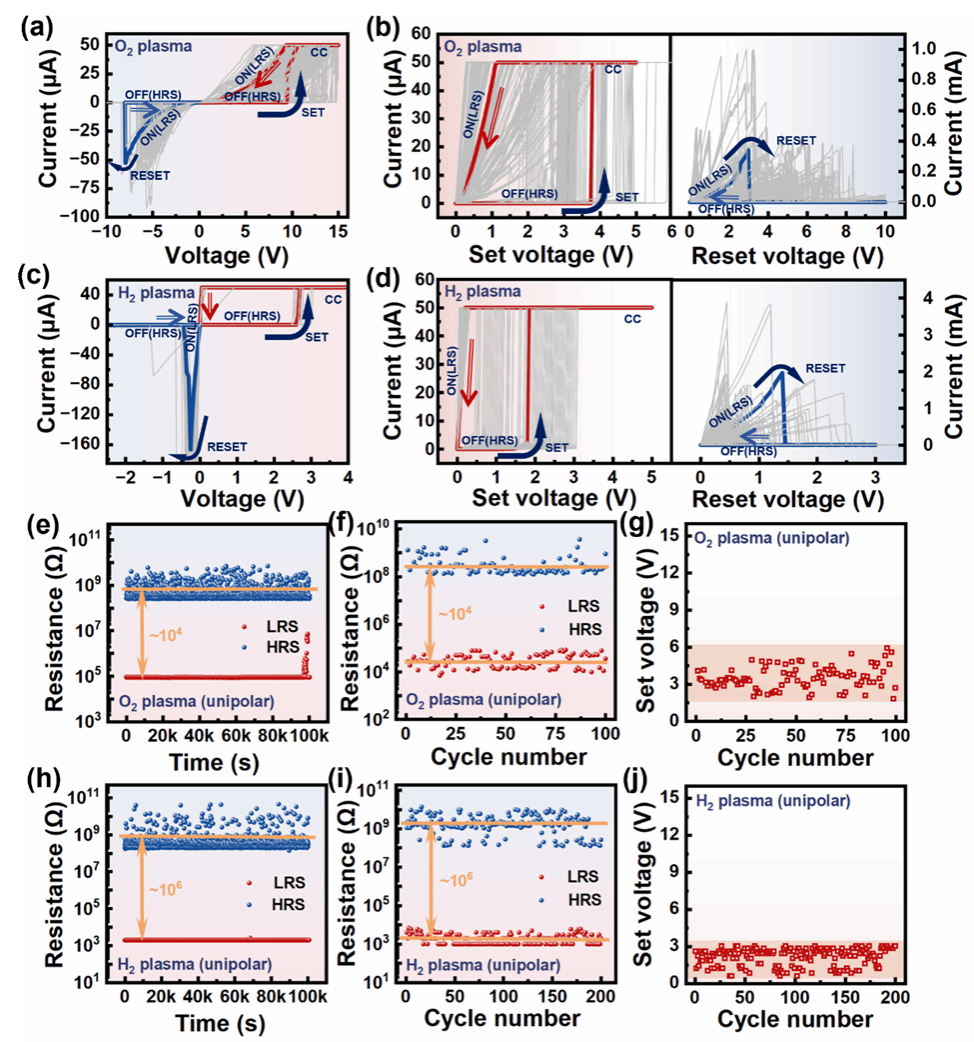

图2. 等离子体气体类型与剂量对忆阻性能的调控。

在电极制备前进行氧等离子体(3 W、3 s)处理的器件虽能实现超100次循环的单极性开关行为,但存在低阻态不稳定问题。对比之下,氢等离子体(3 W)处理的器件性能表现更优:6 s处理对应双极特性(仅19次循环开关),9 s处理则实现超200次稳定单极循环操作,且电阻状态保持时间超105 s、开关比达106、开启电压低至0.5 V,多项性能指标优于氧等离子体处理或者未处理的器件,证明氢等离子体是优化忆阻性能的最优选择。

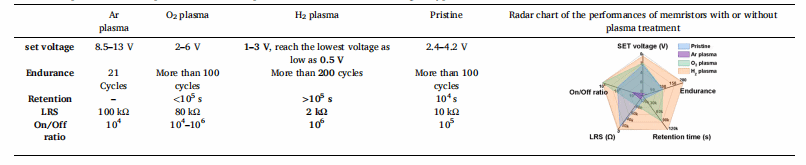

表1. 不同气体类型等离子体处理的忆阻器性能对比。

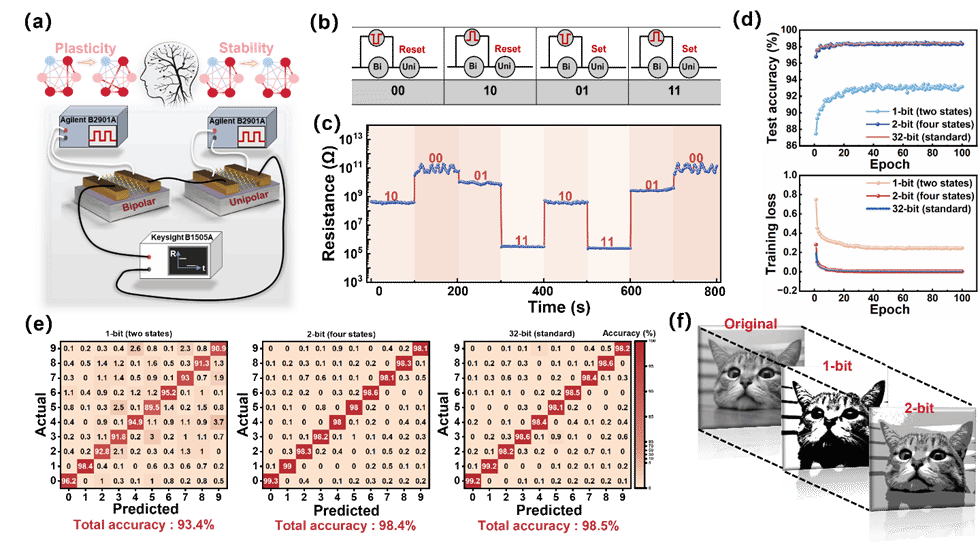

图3. 用于多态突触模拟与量化神经网络实现的级联忆阻器架构。

借鉴大脑海马体-新皮层协作模式,我们构建了双极-单极忆阻器级联架构,前端双极器件实现突触权重动态调整(高可塑性),后端单极器件实现信息稳定存储(高稳定性),可实现4种电阻状态(2位编码)。在量化神经网络中,2位级联架构对MNIST手写数据集的识别准确率达98.4%,仅比32位基准系统低 0.1%,但存储需求压缩了16倍,成功在计算保真度与硬件效率间实现平衡,为类脑计算芯片开发提供了可行方案。

相关研究成果以“Plasma-mediated polarity modulation in 2D ReS2 memristors for bio-inspired cascaded memristive architecture with stability-plasticity synergy”为题,于2025年9月4日发表在《Materials Today》上。厦门大学物理学院24级博士研究生程安琪为本文第一作者,李煦副教授、吴志明教授和吴雅苹教授为通讯作者。该研究成果得到国家自然科学基金、厦门市自然科学基金的资助支持。

文章链接: https://doi.org/10.1016/j.mattod.2025.08.031