地核是地球内部最深的部分,距离地表2890-6370千米。地核中液态铁熔体的运动维持着地球磁场,保护地表生命免受太阳风暴等宇宙射线的侵害,是人类生存的重要保障。地核研究对于了解地球的深部过程、物理性质和演化历史以及探索地球内部的能量资源等方面都具有重要意义,然而地核中物质的结构与性质仍存在大量未知。

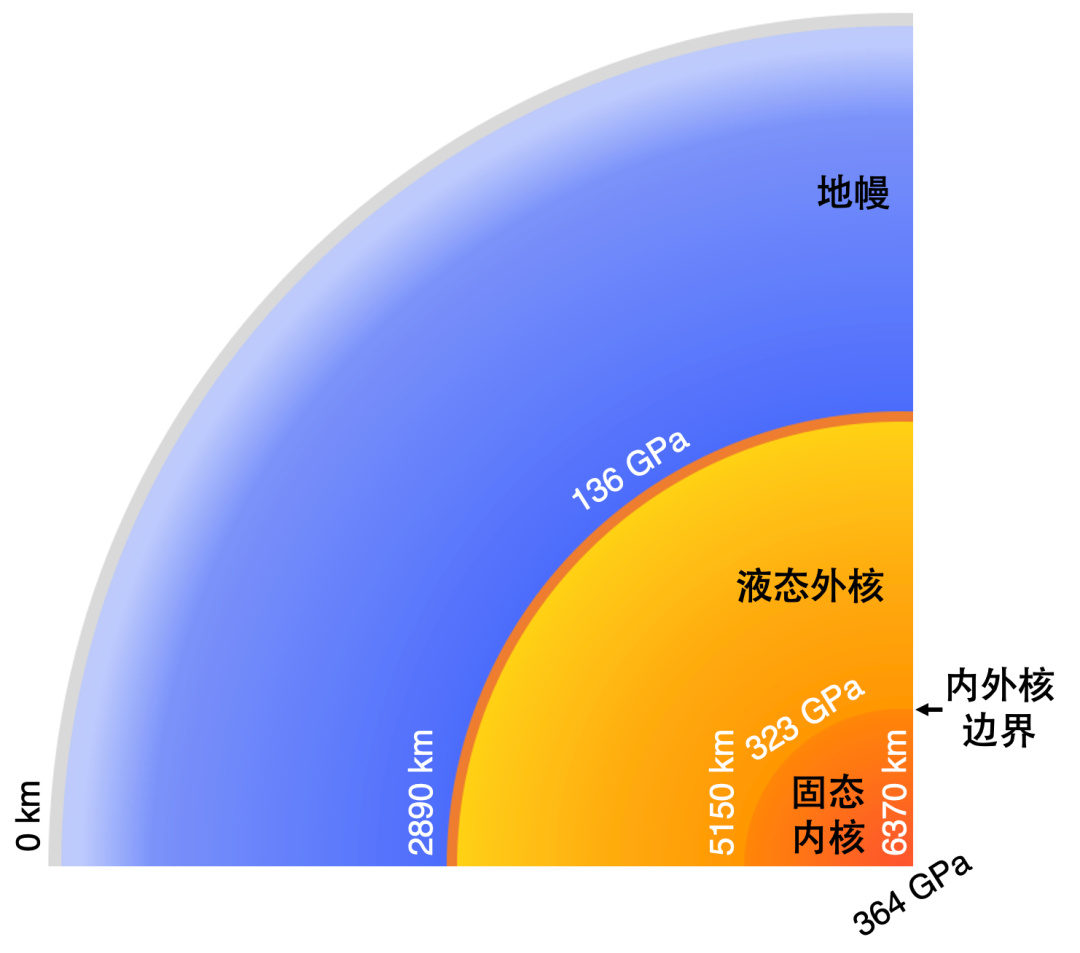

图1 地球深部结构示意图。

目前知道,地核分为液态外核和固态内核,主要由铁构成。铁的固态物质可以以多种晶体形式存在:室温下铁最稳定的形式是体心立方结构;在极高的压力下,铁的六方密排相更为稳定。但当铁处于地核高温高压条件下时,体心立方与六方密排相的相对稳定性存在巨大争议。争论焦点在于这两种晶相在地球内核压力(323万-364万大气压)下的熔点。由于内外核边界处于固液共存,该熔点的数值是约束内核温度的重要指标。然而,极端的高温高压条件使对熔点的理论与实验估算存在近500K的差异。这样的误差使人们难以区分体心立方与六方密排相的熔点差异。

为了解决该争论,研究团队开发了一种通过第一性原理计算与势函数结合来确定高温高压下熔点的模拟方法。第一性原理计算可以准确地描述高温高压下原子的相互作用,但受限于算力,只能模拟上百个原子的体系。为此,研究团队首先通过构建经典势函数模型来降低模拟的尺寸限制,再利用热力学积分方法计算势函数与第一性原理对自由能计算的差异,并由此将大尺寸模拟计算得到的自由能转化为第一性原理精度的自由能数据。该方法显著降低了第一性原理自由能计算中由于有限尺寸效应引起的不确定性,从而可以更好地分辨出地核下铁的体心立方与六方密排相的熔点差异。

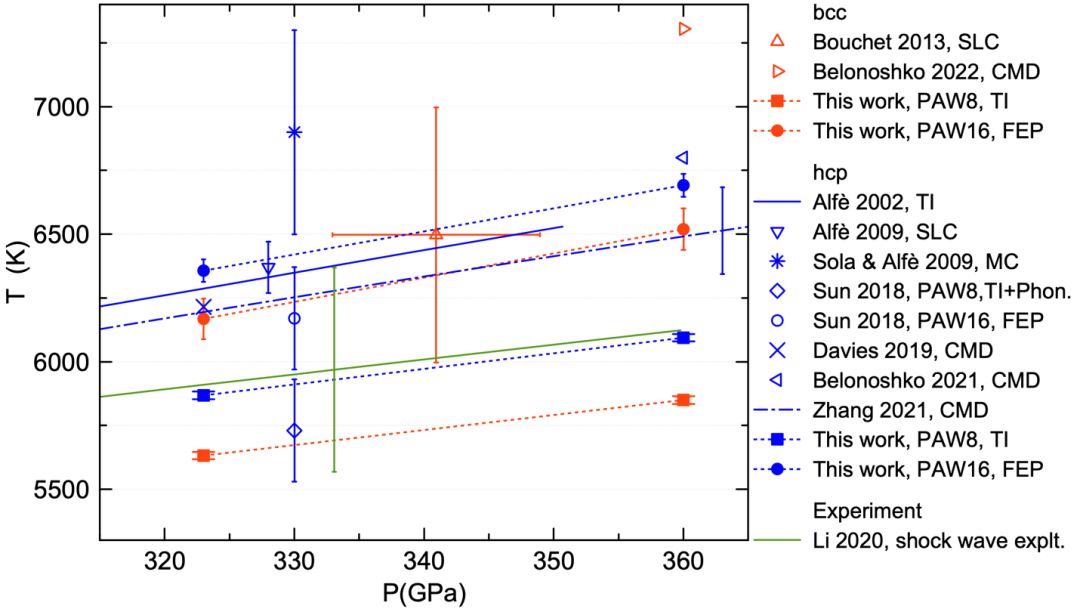

图2 铁在内核的熔点数据。

研究团队发现,在近内核边界的压力下,六方密排相的熔点温度为6357 K +/- 45 K,体心立方相的熔点为6168 K +/- 80K。因此,六方密排相是铁在地球内核条件下的稳定相。尽管两相的熔点数值差异很小,但仍大于计算误差。未来工作会近一步考虑地核中其他元素对铁熔点和六角与立方晶相稳定性的影响。这项研究为确定地核的固体结构提供了重要信息,是理解地核形成与演化的重要一步,发展的理论方法为精确计算极端高温高压下物质的热力学性质打开了新的道路。

相关研究成果以“Ab initio melting temperatures of bcc and hcp iron under the Earth's inner core condition”为题发表在地球物理权威期刊Geophysical Research Letters上(DOI:10.1029/2022GL102447),并被著名物理门户网站Phys.org和地球物理新闻媒体Eos.org报道。计算凝聚态课题组孙阳副教授为该论文的第一作者和通讯作者。厦门大学物理学系为第一单位。

文章链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022GL102447

媒体报道链接:

https://phys.org/news/2023-03-closer-iron-center-earth.html

https://eos.org/research-spotlights/iron-is-at-the-core-of-this-earth-science-debate

Phys.org 报道

Eos.org 报道